Glossaire des procédures participatives (3/3)

Nous décrivons ici quelques procédures développées depuis les années 1980 pour tenter de démocratiser les choix scientifiques et techniques, principalement dans les pays du Nord. Ce glossaire comprend trois parties:

A. le modèle de base de la conférence de citoyens (Danemark, France, Suisse)

B. les autres procédures participatives, par ordre alphabétique

C. deux exemples de jurys citoyens dans les pays du Sud (Inde, Mali) (ce document).

C. Deux exemples de jurys citoyens dans les pays du Sud

Nous développons ici deux exemples de processus dont l’impact sur le plan social et politique a été particulièrement fort (en Inde) ou n’a pas fini de déployer ses effets (au Mali).

Espace citoyen d’interpellation démocratique (ECID) | Mali 2006

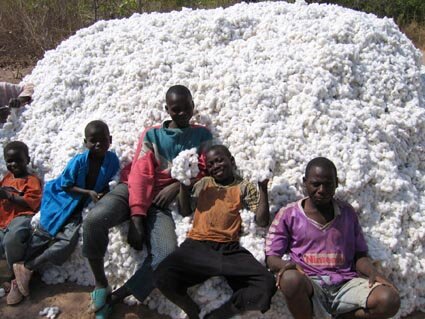

Depuis plusieurs années, les pays d’Afrique font l’objet de fortes pressions de la part des multinationales agroalimentaires pour industrialiser leur agriculture et ouvrir leurs marchés aux cultures génétiquement modifiées – notamment le fameux coton Bt, qui produit une toxine efficace contre certains ravageurs, ce qui permettrait théoriquement de réduire le recours aux pesticides. Un jury citoyen s’est penché sur la question du 25 au 29 janvier 2006, dans la ville de Sikasso, au Mali, au cœur d’une province qui produit les deux tiers du coton malien.

Depuis plusieurs années, les pays d’Afrique font l’objet de fortes pressions de la part des multinationales agroalimentaires pour industrialiser leur agriculture et ouvrir leurs marchés aux cultures génétiquement modifiées – notamment le fameux coton Bt, qui produit une toxine efficace contre certains ravageurs, ce qui permettrait théoriquement de réduire le recours aux pesticides. Un jury citoyen s’est penché sur la question du 25 au 29 janvier 2006, dans la ville de Sikasso, au Mali, au cœur d’une province qui produit les deux tiers du coton malien.

Intitulé Espace citoyen d’interpellation démocratique (ECID), en référence à une procédure déjà couramment utilisée au Mali, ce jury citoyen a été constitué à la demande du parlement régional, l’Assemblée régionale de Sikasso, en partenariat avec de nombreuses organisations de la société civile. Le processus a bénéficié d’un soutien financier de la Coopération suisse (DDC) et de la Coopération hollandaise, ainsi que de l’appui conceptuel et méthodologique du RIBios (Réseau interdisciplinaire biosécurité, basé à l’Institut universitaire d’études du développement de Genève) et de l’International Institute for Environment and Development de Londres.

Pendant cinq jours, quarante-cinq paysannes et paysans venus de l’ensemble de la province ont examiné la question des OGM en relation avec l’avenir de l’agriculture du pays. Ils ont auditionné une quinzaine de témoins experts, favorables ou défavorables aux PGM (plantes génétiquement modifiées). Des paysans du Sud ont fait part de leurs propres expériences avec le coton BT – positives pour un agriculteur zoulou d’Afrique du Sud, négatives pour une association de fermiers indiens. Des chercheurs en agronomie du Burkina Faso ont fait le point sur leurs travaux : des essais de coton transgénique sont en cours dans ce pays voisin du Mali (cultures en champs protégés), en vue d’une commercialisation souhaitée par le gouvernement.

Pendant cinq jours, quarante-cinq paysannes et paysans venus de l’ensemble de la province ont examiné la question des OGM en relation avec l’avenir de l’agriculture du pays. Ils ont auditionné une quinzaine de témoins experts, favorables ou défavorables aux PGM (plantes génétiquement modifiées). Des paysans du Sud ont fait part de leurs propres expériences avec le coton BT – positives pour un agriculteur zoulou d’Afrique du Sud, négatives pour une association de fermiers indiens. Des chercheurs en agronomie du Burkina Faso ont fait le point sur leurs travaux : des essais de coton transgénique sont en cours dans ce pays voisin du Mali (cultures en champs protégés), en vue d’une commercialisation souhaitée par le gouvernement.

De manière générale, les témoins-experts, biologistes, ingénieurs agronomes, membres d’ONG ou délégués d’associations paysannes ont répondu à des interrogations passionnées sur les avantages et inconvénients des PGM: risques pour l’environnement et la santé, facteurs socio-économiques, questions éthiques et culturelles. Une grande partie des discussions ont porté sur l’épineuse question des droits de propriété intellectuelle (brevets, royalties), qui rendent les semences Bt plus chères que les semences traditionnelles et lient les paysans à de grandes firmes multinationales. Tous les observateurs présents ont relevé la qualité des échanges, le sens de l’écoute et du respect de la parole d’autrui, dont ont fait preuves les jurés. Pour mieux garantir la transparence du processus, les échanges étaIent relayés quotidiennement par les médias maliens, principalement les radios de proximité, mais aussi la presse écrite.

Les conclusions du jury citoyen ont été d’une grande clarté. A l’unanimité, les cultivateurs réunis à Sikasso refusent toute introduction d’OGM au Mali, leur premier souci étant de préserver les semences locales et les savoir-faire traditionnels pour ne pas devenir dépendants des multinationales. «Nous voulons rester maîtres de nos champs, nous ne voulons pas être des esclaves», a-t-on pu entendre. Il s’agissait aussi de préserver la qualité d’un mode de vie convivial: «Nos fermiers sont habitués à s’entraider, et les OGM risquent de détruire le sens de l’amitié et de la solidarité.» Les déléguées féminines préconisaient pour leur part d’orienter les recherches vers l’amélioration des semences locales et une meilleure formation des petits paysans, notamment aux techniques d’agriculture biologique.

Les conclusions du jury citoyen ont été d’une grande clarté. A l’unanimité, les cultivateurs réunis à Sikasso refusent toute introduction d’OGM au Mali, leur premier souci étant de préserver les semences locales et les savoir-faire traditionnels pour ne pas devenir dépendants des multinationales. «Nous voulons rester maîtres de nos champs, nous ne voulons pas être des esclaves», a-t-on pu entendre. Il s’agissait aussi de préserver la qualité d’un mode de vie convivial: «Nos fermiers sont habitués à s’entraider, et les OGM risquent de détruire le sens de l’amitié et de la solidarité.» Les déléguées féminines préconisaient pour leur part d’orienter les recherches vers l’amélioration des semences locales et une meilleure formation des petits paysans, notamment aux techniques d’agriculture biologique.

Un des problèmes rencontrés par les organisateurs de l’ECID a été le refus des représentants des multinationales agroalimentaires (Syngenta, Monsanto) de venir expliquer leur point de vue aux paysans – une «politique de la chaise vide» qui semble de plus en plus fréquente par rapport aux procédures participatives dans les pays du Sud, comme si ces grandes entreprises avaient peur de s’impliquer dans des forums véritablement ouverts. De ce fait, le point de vue des opposants aux OGM a vraisemblablement pu s’exprimer avec plus de force et de clarté que celui des promoteurs de biotechnologies végétales.

Mais les conclusions du jury n’ont surpris personne, car la problématique du coton Bt est beaucoup moins «technique» (meilleurs rendements ou non, usage réduit ou non des pesticides industriels, dommages prouvés ou non à l’environnement et à la santé) que politico-économique. Dans le contexte du commerce mondial, le coton malien n’est pas concurrentiel du fait des importantes subventions accordées par les Etats-Unis et l’Europe à leurs cotonculteurs mécanisés. Tant que subsistera cette entrave à un commerce équitable, le choix du coton transgénique, forcément plus cher que les semences traditionnelles, serait absurde pour des paysans pauvres qui ont déjà le sentiment de produire à perte, et dont beaucoup songent à se reconvertir dans des cultures vivrières.

Mais les conclusions du jury n’ont surpris personne, car la problématique du coton Bt est beaucoup moins «technique» (meilleurs rendements ou non, usage réduit ou non des pesticides industriels, dommages prouvés ou non à l’environnement et à la santé) que politico-économique. Dans le contexte du commerce mondial, le coton malien n’est pas concurrentiel du fait des importantes subventions accordées par les Etats-Unis et l’Europe à leurs cotonculteurs mécanisés. Tant que subsistera cette entrave à un commerce équitable, le choix du coton transgénique, forcément plus cher que les semences traditionnelles, serait absurde pour des paysans pauvres qui ont déjà le sentiment de produire à perte, et dont beaucoup songent à se reconvertir dans des cultures vivrières.

Reste la question de la difusion des résultats de l’ECID dans la société malienne, et de leur prise en compte par les autorités. Le processus est en cours. Une restitution a eu lieu fin juin 2006 à Bamako, devant des représentants du gouvernement, des députés, des membres d’ONG et de syndicats paysans, qui ont pu visionner le film documentaire retraçant l’ECID et s’entretenir avec cinq membres du jury citoyen. Aucune décision ne devrait être prise concernant l’introduction d’OGM dans l’agriculture malienne avant les élections présidentielles de 2007. Des informations actualisées seront disponibles sur le site internet du RIBios (Réseau interdisciplinaire biosécurité).

Pour en savoir plus

- RIBios | Réseau Interdisciplinaire Biosécurité

- «Agriculture and Livelihoods Project», International Institute for Environment and Development (IUED)

- Article «Au Mali, les producteurs de coton disent Non!» PDF (PDF 36Ko), in Le Monde Diplomatique, avril 2006;

- Article «Sciences et citoyenneté: le Mali dit non aux OGM» PDF (PDF 21Ko), in journal Terres Civiles, mars 2006

- Emission «Jury citoyen au Mali: comment parler, débattre, réfléchir ensemble sur le recours aux OGM dans l’agriculture», Radio Suisse romande (RSR), Espace 2, émission «Les forts en thème», 13 octobre 2006;

- Minidossier «Les paysans maliens rejettent le coton génétiquement modifié», in La Revue Durable no. 22, octobre 2006.

Prajateerpu: le verdict du peuple (Andhra Pradesh, Inde, 2001)

Parmi les procédures participatives organisées dans les pays du Sud, celle dont l’impact a été le plus remarquable est le Prajateerpu («le verdict du peuple») qui s’est tenu en juin-juillet 2001 dans l’Andhra Pradesh, un Etat du Sud de l’Inde.

Cette expérience s’est déroulée à l’initiative de l’Institut international pour l’environnement et le développement (IIED) de Londres, en partenariat avec quatre organisations indiennes: l’Université de Hyderabad, la Coalition pour la défense de la diversité, l’Institut d’étude du développement (IDS) de l’Andhra Pradesh, et le Plan stratégique d’action nationale pour la biodiversité de l’Inde (NBSAP).

La formule choisie pour le Prajateerpu était celle d’un jury citoyen mâtiné des apports de la méthode des ateliers de travail sur les scénarios – une formule appropriée à l’évaluation de différents choix de développement. A l’époque, le gouvernement de l’Andhra Pradesh avait en effet développé une stratégie de développement moderniste intitulée «Vision 2020», dont le but était de transformer en profondeur tous les secteurs de la vie économique et sociale de l’Etat, notamment le secteur agricole, selon des modèles technologiques occidentaux. Vision 2020 prônait une plus grande privatisation et une plus grande participation des firmes étrangères pour remplacer les petites structures agraires par de grosses sociétés : remembrements, capitalisation, forte utilisation d’intrants pour favoriser la monoculture, recours aux plantes génétiquement modifiées, mécanisation permettant de diminuer les besoins en main d’œuvre. Des agences externes de développement soutenaient ce projet, la Banque mondiale et l’Agence britannique de coopération étant les principaux donateurs.

L’Andhra Pradesh compte 80 millions d’habitants. 70% de la population travaille dans l’agriculture, dont plus de 80% sont de petits paysans marginaux et sans terre. En proposant d’implanter dans cette société rurale un modèle agricole nord-américain, Vision 2020 allait donc se traduire par un véritable séisme social, impliquant de déplacer de 25 à 40 millions de personnes en l’espace de vingt ans. Au terme du processus, le nombre de personnes vivant de la terre serait passé de 70% à 40% d’ici 2020.

Constatant que le projet Vision 2020 avait été décidé d’en haut, sans que la population eût été véritablement consultée par le gouvernement, les cinq organisations ont mis sur pied le Prajateerpu pour remédier à ce déficit démocratique en créant un espace de débat. L’expérience avait pour but de permettre à ceux que Vision 2020 devait affecter de donner leur propre vision d’un avenir souhaitable.

Le jury était formé d’une vingtaine de petits paysans marginaux et de transformateurs et consommateurs. L’intention des organisateurs n’était pas d’obtenir une représentation de tous les groupes sociaux, mais de discriminer positivement en faveur des pauvres et des paysans marginalisés, des indigènes et des sans terre. Reflétant la réalité de l’Andhra Pradesh rural, le jury incluait ainsi une large proportion de «dalit» (caste des intouchables) et d’indigènes «adi-vasi». Plus des deux tiers de ses membres étaient des femmes, qui jouent un plus grand rôle dans le travail agricole que les hommes. Un panel constitué de divers groupes d’intérêt (donateurs, gouvernement, organisations de la société civile) a supervisé le déroulement du processus pour garantir que celui-ci n’était pas biaisé. Un ex-chef de la Justice de la Cour suprême de l’Inde à la retraite présidait ce panel, et des professionnels des médias ont tenu informée une audience plus large sur l’événement.

Trois scénarios ont été présentés au jury, qui a écouté et interrogé treize témoins. Parmi eux figuraient des représentants du Gouvernement de l’Andhra Pradesh, de la branche indienne de la Fédération internationale des mouvements d’agriculture biologique (IFOAM) et de Syngenta, une multinationale leader dans les semences génétiquement modifiées. Le jury devait décider lequel des trois scénarios, ou quelle combinaison d’éléments de chacun d’entre eux, offrait les meilleures chances d’améliorer la vie, la sécurité alimentaire et l’environnement des ruraux marginaux de l’Andhra Pradesh d’ici à une vingtaine d’années.

Trois visions/scénarios de l’avenir étaient donc proposés:

1. «Vision 2020»

Emanant du Gouvernement de l’Andhra Pradesh, ce scénario est soutenu par un prêt de la Banque mondiale. Il propose de regrouper les petites fermes et d’augmenter rapidement leur mécanisation et modernisation. Il préconise d’introduire le génie génétique dans l’agriculture et le traitement de l’alimentation et de réduire le nombre de personnes vivant de la terre de 70% à 40% d’ici 2020.

2. Une production biologique fondée sur l’exportation

Cette vision se fonde sur des propositions de l’IFOAM et du Centre international du commerce (CNUCED/OMC). Les supermarchés du Nord, qui veulent recevoir des produits biologiques à bon marché et conformes aux nouveaux standards de labélisation écologique, poussent de plus en plus en direction de ce modèle qui joue sur les avantages comparatifs des pays du Sud.

3. Des systèmes alimentaires localisés

Ce scénario de développement endogène «à la Gandhi» envisage une autosuffisance accrue des communautés rurales, la faible utilisation d’intrants, la relocalisation de la production alimentaire, des marchés et des économies locales, avec du commerce de longue distance pour les biens en surplus ou non disponibles localement.

Au terme du processus, qui a duré six jours, les paysans ont rejeté le modèle Vision 2020 et développé les grandes lignes d’une politique alternative. Ils se sont prononcés pour une alimentation et une agriculture axées sur l’autosuffisance, le contrôle des ressources par la communauté, le maintien de sols en bonne santé portant des cultures diversifiées, avec du bétail et des arbres, et la mise en valeur des savoirs indigènes. Parmi les refus clairement exprimés: la mécanisation minimisant le travail humain au prix de l’exode rural, et les cultures génétiquement modifiées (riz Bt, coton Bt).

Les conclusions du jury paysan ont eu un fort impact aussi bien en Grande-Bretagne qu’en Inde. Des membres du jury ont présenté leur rapport au Parlement britannique, à Londres, et celui-ci a demandé un audit sur l’affectation de l’aide technique et financière britannique en Inde. Les médias ont débattu en profondeur du caractère problématique de certaines actions de la Coopération britannique, relève Michel Pimbert, de l’IIED, l’un des organisateurs du Prajateerpu.

En Andhra Pradesh, les conclusions du Prjateerpu ont été largement médiatisées et ont participé par la suite à une forte dynamique d’opposition au gouvernement de cet Etat, un gouvernement pourtant puissant, soutenu par la Banque mondiale et l’élite financière. Tant et si bien que ce gouvernement a été massivement rejeté lors des dernières élections, en 2005, principalement parce qu’il négligeait totalement l’avenir du monde rural. Le « laboratoire de scénarios » qu’avait représenté le jury citoyen de 2001 a donc joué un rôle crucial dans la remise en question publique de choix technocratiques aux conséquences sociales très importantes.

Pour en savoir plus

- Site Prajateerpu en anglais;

- Rapport complet en anglais (PDF 875Ko);

- Dossier «De la nécessité des peuples de se nourrir eux-mêmes» in La Revue Durable no. 6, juillet 2003.